哈尔滨学院

课程思政教学案例

课程名称:土力学

授课教师:王琼

课程类型:专业教育课程

课程性质:必修

案例个数:8

案例1:绪 论

一、基本信息

课程名称

|

土力学

|

授课教师/职称

|

王琼/副教授

|

课程类型

|

专业教育课程

|

课程性质

|

þ必修 ¨选修

|

案例学时/总学时

|

1/2

|

授课对象及人数

|

城地 2019-3/29人

|

教学方式

|

¨线下 ¨线上 þ线上线下混合式

|

二、案例设计

本次课程目标:

了解土力学及地基的概念、本学科简史及发展方向;掌握本课程的内容、特点、要求和学习方法。

思政育人目标:

引入经典案例和科学家事迹,增强学生民族自豪感,培养学生爱国情怀和民族自豪感。

|

案例教学

内容

|

以钱塘江大桥为例,使学生能够理解土力学的研究对象,掌握土力学的主要学习内容,理解土力学的特点和工程背景,明确土力学学科的重要性。

|

思政要素

切入点

|

抗日战争时期,茅以升主持修建钱塘江大桥,与国际土力学泰斗太沙基研讨学术问题,运用当时最前沿的土力学理论,解决工程难题,最终建成爱国大桥。 因战事,炸桥又复桥,体现了科学家的责任担当与家国情怀。

|

教学策略

|

将案例教学和讨论教学相结合

|

三、案例实施

一、实施过程

通过观看钱塘江大桥的简介视频,使学生了解这座在1937年就通车的中国自行设计、建造的第一座双层铁路、公路两用桥。钱塘江大桥在修建过程中,钱塘江底的地质情况相当复杂,江底有些地方有40多米深的淤泥,下面还有厚厚的粗砂卵石,最底下的岩层又自北向南有明显倾斜,设计者茅以升先生与国际土力学的科学家们多次研讨,运用先进的土力学理论,提出了采用抽江水在厚硬泥沙上冲出深洞再打桩的“射水法”,这是世界桥梁建筑史上首次采用气压法沉箱掘泥打桩获得成功,打破了外国人认为“钱塘江水深流急,不可能建桥”的预言。

图1-1 现在的钱塘江大桥

钱塘江大桥建成于抗日烽火之中,如果杭州不保,钱塘江大桥就等于是给日本人造的。设计师茅以升,将钱塘江大桥的所有致命点一一标识出来,在桥墩中预留孔洞,放置炸药。在第一次通桥三个月后,日军攻克武康,杭州危在旦夕,茅以升写下“斗地风云突变色,炸桥挥泪断通途。五行缺火真来火,不复原桥不丈夫!”含泪炸毁了大桥,炸毁大桥对阻滞日军南下起到了很大的作用。日军曾对大桥寄予很高的期望,通过它可以直抵战争后方。因此他们决定马上修复大桥,但日本人花了整整7年,才于1944年将大桥勉强修通,而此时距他们战败的日子已经不远了。

图1-2 炸毁的钱塘江大桥

1953年钱塘江大桥修复完成,距今已有近70年历史,如今钱塘江大桥是杭州市著名的旅游景点,主要由钱塘江大桥纪念馆、茅以升铜像和蔡永祥烈士事迹陈列馆组成。茅以升铜像位于钱塘江大桥北堍,该像为全身铜像,是为了怀念桥梁专家茅以升,同时也提醒着人们不忘钱塘江大桥的这一段惨痛的传奇历史。钱塘江大桥不仅是中国桥梁建筑史上的一座里程碑,在中华民族抗击日本侵略者的斗争中书写了可歌可泣的篇章。

二、取得成效

1.利用钱塘江大桥修建过程中基础难题的攻破方法,让学生明确了土力学课程在工程中应用的重要性;提高学生学习本门课程的学习兴趣。

2.钱塘江大桥先进性的设计方法和施工技术的使用,处于当时世界的领先水平,增强了学生的民族自豪感。

3.钱塘江大桥为抗日战争中修建又炸毁的过程,凸显了该桥所做出的贡献,告诫学生勿忘国耻,同时激发了学生的爱国情怀。

三、教学反思

1.应结合该节课程的教学内容和教学目标进一步丰富授课形式,提高教学效果。

2.增加预习环节,使课堂讨论氛围更活跃

|

案例2:土的性质及工程分类

一、基本信息

课程名称

|

土力学

|

授课教师/职称

|

王琼/副教授

|

课程类型

|

专业教育课程

|

课程性质

|

√必修 ¨选修

|

案例学时/总学时

|

1/4

|

授课对象及人数

|

城地 2019-3/32人

|

教学方式

|

√线下 ¨线上 ¨线上线下混合式

|

二、案例设计

本次课程目标:

掌握土体的基本物理性质指标;能够运用土的分类方法进行工程分类。

思政育人目标:

以中国海南填海造岛为案例,培养学生的制度自信,提高学生对土木工程专业的认识,激发学生专业学习的使命感。

|

案例教学

内容

|

目前我国填海造地总面积接近3200平方公里,位居世界各国的前列。南海的美济岛、渚碧岛、永署岛、华阳岛、南熏岛、东门岛、赤瓜岛、永兴岛,原本都是很小的岛礁,后来经过我国用“天鲲号”吹填之后,成为了美丽的岛屿,同时也是重要的军事基地。8座南海岛礁吹沙成功,受到许多国家的关注,对此,外网友更是惊叹的表示:中国速度名不虚传!

|

思政要素

切入点

|

以中国填海造岛新闻为切入点,通过“中国在2017年,利用170天填海29万平米”的造海技术讲述中国制造业的发展。增强学生的民族自豪感。

|

教学策略

|

将案例教学和讨论教学相结合

|

三、案例实施

(500字以上,图文并茂)

一、实施过程

通过填海造岛的新闻,使学生了解南海诸岛连接的重大意义。中国海域辽阔,然而在建国后很长一段时间里,由于我国海军力量薄弱,致使本属于我国的海洋被一些国家侵占。以越南、菲律宾、马来西亚为首的几个与我国海洋濒临的国家,或明占或偷占我国南海部分岛屿,给我国带来极大的损失。

随着我国经济实力的不断增强,我国的海军实力也有显著增长,我们对海洋的关注度也持续提升,国家正式提出“海洋强国”战略。但是,过小的南海岛礁却成为我们不好立足的一个难题,为打造有效的生产生活载体,我国开始考虑填海造岛。

图2-1 海南利用飞机跑道加强诸岛相连

然而在21世纪初,挖泥船的设计和制造技术一直由荷兰、比利时等少数欧美国家把持,外人根本无法染指。随着我国经济社会的长足发展,河道、港口疏浚工程逐渐增多,不能自行建造挖泥船而只能租借或者是购买,使我国不得不处处受制于人。2003年,中交天津航道局有限公司抽调精兵强将,集思广益,日夜研究,终于在第3个年头,成功研制出中国第一艘拥有完全自主知识产权的大型绞吸式挖泥船——“天狮号”,经过下水实践检验,这艘被国人寄予希望的“天狮号”果然不负众望。它的实战能力已经完全踏足国际先进水平行列,关键的一步迈出后,技术升级就顺理成章。经过4年的改进和升级,我国首艘超大型自航绞吸式挖泥船“天鲸号”终于火热“出炉”。它不但实现了24小时全天候作业的标准,而且每小时挖泥量居然达到了惊人的4500立方米。其各项技术指标在亚洲高踞榜首,在世界上也能排进前三,不愧被人称为“石破天惊”。受到“天鲸号”神威鼓舞的中交天津航道局有限公司再次重拳出击,继续研制能够在全海域全天候的巨型挖泥船。2017 年 11月3日,“天鲲号”正式下水。时任中交天航局总工程师的顾明表示:“天鲲号”使“中国已经具备了在全球任何海域建港的技术和能力”。

这艘挖泥船体现了我国造船业的最高水平,发掘体系是国际上最强壮的,高效泥泵是国际上最大功率的,长途输送能力是国际第一,这艘船完全可以认定是“中国创造”。“天鲸号”和“天鲲号”就仿佛是“地图编辑器”一样,吹沙成基,填海造岛,为我国吹填了数千平方公里的国土。

图2-1 造岛神器-天鲲号

观看新闻后,让学生讨论什么样的土质适合填海造岛?原因是什么?理论依据是什么?引出本章所学习内容。

二、取得成效

1.利用填海造岛技术的成功经验,向学生展示“中国速度”,强化了学生的民族自豪感,使学生树立责任感、使命感,为国奉献的精神,懂得敬业、精益、专注、创新的工匠精神。

2.通过讨论填海造岛的土质,激发学生对本学科的热爱,增强学习本学科的学习兴趣。

三、教学反思

授课过程中,课堂讨论比较活跃,但是如何衡量课程思政的教学效果和学生效果还需教师进一步思考

|

案例3:土的渗流

一、基本信息

课程名称

|

土力学

|

授课教师/职称

|

王琼/副教授

|

课程类型

|

专业教育课程

|

课程性质

|

√必修 ¨选修

|

案例学时/总学时

|

1/2

|

授课对象及人数

|

城地 2019-3/32人

|

教学方式

|

√线下 ¨线上 ¨线上线下混合式

|

二、案例设计

本次课程目标:

理解渗透的概念,掌握土的渗流理论,运用渗透理论判别某一工程状况下是否会产生流沙现象。

思政育人目标:

土的渗透性引起工程灾害和洪水爆发,通过大禹治水的介绍和解放军抗洪抢险新闻的观看,培养团队合作意识,勇于克服困难,培养创新能力与家国情怀并重的工程师。

|

案例教学

内容

|

以大禹治水的方法-改“堵”为“疏”最终取得决定性胜利的案例为引入导入本节学习内容,明确土的渗流理论对实际岩土工程顺利的重要性。渗透破坏发生后,所采取的工程措施,以及我国在处理渗透破坏发生后抢先救援的先进事例。

|

思政要素

切入点

|

大禹治水的事例体现了民族至上的爱国精神和探索创新的科学精神。抗洪抢险事例体现了万众一心、众志成城、不怕困难、顽强拼搏、坚韧不拔、敢于胜利的民族精神。

|

教学策略

|

将案例教学和讨论教学相结合

|

三、案例实施

一、实施过程

以大禹治水为什么成功为引题,导出本节所学习的渗透变形理论。讲解渗透变形的基本原理后,结合大禹治水的方法,讲解工程渗透变形的常用防治措施。从思政角度分析大禹治水的成功原因,大禹为了治理水患“劳身焦思,居外十三年,过家门不敢入”,劳而忘身,率先垂范,始终奋战在治水的第一线这体现出大禹舍小家顾大家的崇高品质,体现了公而忘私的奉献精神。大禹治水成功后使更多的部落和部族的生命,财产和耕地,山林免于被洪水卷走,对形成一个统一的九州起到了重要作用,大禹是中华民族大融合的推动者和领导者,完成了一次伟大的历史跃进,奠定了中华文明持续发展的基础,体现了大禹的民族至上的精神。大禹认真总结失败的经验,研究出治水的规律和方法,创造发明了测量工具,提出了疏川导滞的疏浚排洪治水的总体策略,这种顺其自然,采用疏导的方法包含着丰富的因势利导的科学精神,既有对治水经验的传承,也有打破常规的勇气。

图3-1 大禹治水

实际工程中,若渗透问题处理不当,或者降雨量过大,可能产生渗透破坏而使坝体决堤,引发洪水。第一时间投入抗洪抢险的人民子弟兵,为保护人民群众生命财产安全争分夺秒。和幼童相视-笑的抗洪战士,被浸泡得发白的一双双大脚,泥泞的双腿,令人心疼的睡姿,他们无愧" 最可爱的人”的称号。他们用实际行动证明,有一种力量,在患难与共的风雨历程中凝结而成,那就是军民团结的伟大力量。军民鱼水情的画面让人心里很暖,同时带给人们战胜困难的勇气与力量。洪水无情,却抵不过人们齐心协力、共抗洪流的热血与激情。

一声呼唤背后的回乡驰援,是同舟共济的家国担当;无数普通人的挺身而出,是不畏艰险、共克时艰的中国精神。做好防汛抗洪抢险救灾工作,本就是一场硬仗。 面对疫情,我们众志成城;面对洪水,我们亦是如此。戮力同心、全力以赴、协同作战,形成抗洪抢险的强大合力;纾解险情,最大程度减少各种损失,筑起守卫生命的“铜墙铁壁”, 我们必将打赢防汛抗洪抢险救灾这场硬仗。

图3-2 战士战斗在抗洪抢险一线

二、取得成效

1.通过历史事例的导入,对大禹治水成功的分析,为渗透的理论知识给予了实践应用性的特征,激发了学生学习和讨论的热情。

2.大禹治水的精神增强了学生的工程责任感,对学生渗透了工匠人才需要具备的奉献精神、团队精神和科学创新精神。

3.抗洪抢险新闻让学生感动,深刻感受到了万众一心、众志成城,不怕困难、顽强拼搏,坚韧不拔、敢于胜利的伟大奋斗精神。

三、教学反思

课堂讨论热烈,学生被事例深深感染,但存在部分学生不积极的现象,提前布置任务,课堂翻转可能会收获更好的效果

|

案例4:土的应力

一、基本信息

课程名称

|

土力学

|

授课教师/职称

|

王琼/副教授

|

课程类型

|

专业教育课程

|

课程性质

|

√必修 ¨选修

|

案例学时/总学时

|

1/2

|

授课对象及人数

|

城地 2019-3/32人

|

教学方式

|

√线下 ¨线上 ¨线上线下混合式

|

二、案例设计

本次课程目标:

了解土中的应力状态;掌握建筑前后土中应力的分布和变化规律情况;运用土的应力理论解决地基土中附加应力的计算和分析。

思政育人目标:

将中国传统文化与土体应力状态相联系,鼓励学生增强中国文化自信。

|

案例教学

内容

|

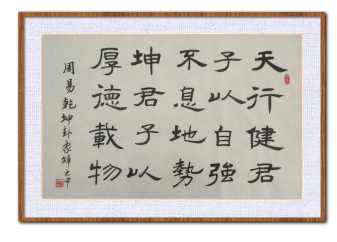

“天行健,君子以自强不息; 地势坤,君子以厚德载物”( 《易经》) 。引导学生感受天地的刚毅图强和厚实和顺,与土中的应力状态紧密结合。

|

思政要素

切入点

|

“厚德”即表明有厚重的自重应力,“载物”就是说有它承载世间万物的附加压力。将中国传统文化与土体应力状态相联系。即形象又鼓励学生增强中国文化自信,自强不息,博大胸怀。

|

教学策略

|

将案例教学和讨论教学相结合

|

三、案例实施

一、实施过程

1.思政讨论入题

讨论: “天行健,君子以自强不息; 地势坤,君子以厚德载物”( 《易经》) 。引导学生感受天地的刚毅图强和厚实和顺,引导学生理解: 要以博大的胸怀,大地的宽厚品质,增厚美德,容纳万物,承载万物。其中,“厚德”即表明有厚重的自重应力,“载物”就是说有它承载世间万物的附加压力。

图4-1 易经名句

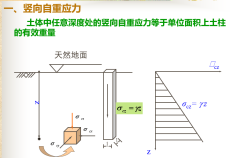

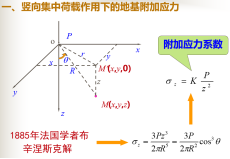

2.讲解“厚德”自重应力和“载物”附加应力的具体概念和计算方法

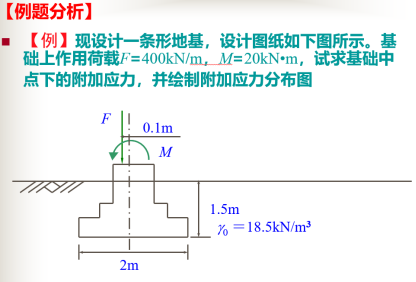

图4-2 自重应力及附加应力概念解析

3.具体工程应用分析

自重应力是由土体自身重量所产生的应力,附加应力是由外荷载引起的土中应力。 土体参数多、各项指标差异性较大。 对土中应力分析时,考虑所有的参数和影响因子不切实际,这就要求在分析土中应力时要抓住事物的主要矛盾。 如:在分析地下水升降对土中自重应力影响时,应着重分析土中的有效应力变化。 在分析坝体受力时,重力坝主要考虑自重、扬压力,水压力及摩擦力,拱坝主要考虑温度荷载。 这是因为对于拱坝,温度变化所产生的作用对其影响较大,而自重对其影响较小。

图4-3 工程案例分析

由此可引申到学生的学习方式上,教育学生在学习专业课时,要抓住事物的主要矛盾,挖掘课程重点,理清课程的核心要义,以此提高学习效率,在处理问题的过程中力求事半功倍。

二、取得成效

1. “厚德”即表明有厚重的自重应力,“载物”就是说有它承载世间万物的附加压力。将中国传统文化与土体应力状态相联系。即形象又鼓励学生增强中国文化自信,自强不息,博大胸怀。

2. 不同应力理论在实际工程中应用中,需要采用辩证的观点进行具体情况具体分析,一方面培养学生的专业素养,另一方面培养学生处理实际问题的能力,在遇到困难时,学会沉着冷静,抓住主要矛盾和矛盾的主要方面来解决问题。

三、教学反思

1. 对于厚德载物进行讨论时,部分同学体现出茫然状态,说明学生的文学素养有待进一步提高;

2.由于专业课课时有限,课上练习时间短,需要加大预习力度和作业布置量,及时检查学生的理解和掌握情况。

|

案例5:土的变形及地基沉降

一、基本信息

课程名称

|

土力学

|

授课教师/职称

|

王琼/副教授

|

课程类型

|

专业教育课程

|

课程性质

|

√必修 ¨选修

|

案例学时/总学时

|

1/6

|

授课对象及人数

|

城地 2019-3/32人

|

教学方式

|

√线下 ¨线上 ¨线上线下混合式

|

二、案例设计

本次课程目标:

了解荷载作用下土的压缩性,掌握压缩性指标,运用分层总和法和规范法进行地基最终沉降计算。

思政育人目标:

引入经典案例和科学家事迹,增强学生民族自豪感,培养学生爱国情怀和民族自豪感。

|

案例教学

内容

|

以鄱阳湖湿地公园改造为背景,理解地基沉降带来的危害及处理方案

|

思政要素

切入点

|

生态文明建设与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设协调统一

|

教学策略

|

将案例教学和讨论教学相结合

|

三、案例实施

(500字以上,图文并茂)

一、实施过程

1、以课程思政元素开始,用潘安湖优美的风景照片(图5-1)介绍其经历,由采煤塌陷区(图5-2)改造成国家湿地公园,启发学生思考采煤为什么会引起地面塌陷?复习巩固地下水位升降是如何引起土中自重应力的变化?引出塌陷量(沉降量)如何计算?对于已经塌陷的地面如何处理?改造?回灌?回填?“南有云龙湖,北有潘安湖” 潘安湖是一个当代人工湖。该处本无湖,原是徐矿集团权台矿和旗山矿的采煤塌陷区域,昔日是贾汪区内面积最大的采煤塌陷地,一片黑泥土,坑洼破败、灰头土脸;雨天一身泥、晴天一身灰,任哪路都没法走。

图5-1 现在的潘安湖(改造后)

图5-2 以前的潘安湖(改造前)

2010年3月,贾汪区正式对采煤塌陷区实施改造,2014年6月,潘安湖湿地公园被评为国家AAAA级旅游景区,2016年1月,认定为国家生态旅游示范区。

2、布置课后资料查阅,问题分析等主观题。以大家熟悉的南京地铁3号线建设中引起的地面下陷,进一步分析工程施工中引起地面下陷(沉降)的原因,应该如何预防?

2013年11月29日,位于南京市太平南路与中山东路的十字路口处突发一起地陷事故,一辆由南向北方向的公交车跟着陷下去。

图5-3 南京地铁3号线建设中引起的地面下陷

二、取得成效

借此案例培养学生理论联系实际、实事求是、学以致用的科学态度;潜移默化中引导学生们理解、领悟、认同并践行一个土木工程人的责任与使命;将生态文明建设与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设协调统一。

三、教学反思

为了督促学生不仅认真听还要思考,切实掌握相关知识点,为了巩固和加深学生对所学内容的掌握,相应的习题要多一些,并且立即在课堂布置相关练习题,检查学习效果。

|

案例6:土压力理论

一、基本信息

课程名称

|

土力学

|

授课教师/职称

|

王琼/副教授

|

课程类型

|

专业教育课程

|

课程性质

|

√必修 ¨选修

|

案例学时/总学时

|

1/2

|

授课对象及人数

|

城地 2019-3/32人

|

教学方式

|

√线下 ¨线上 ¨线上线下混合式

|

二、案例设计

本次课程目标:

了解土压力的基本知识,能够运用朗肯土压力理论分析和解决实际工程中土压力问题。

思政育人目标:

培养科学思维方法的训练和科技伦理的教育。培养学生的质疑精神,学会去伪存真。

|

案例教学

内容

|

上海“楼脆脆”倒塌事件为依托,讲解土压力的概念、计算理论以及工程应用。

|

思政要素

切入点

|

以工程事故为切入点,提高学生的工程安全意识和社会责任感,塑造学生的工匠精神。

|

教学策略

|

将案例教学和讨论教学相结合

|

三、案例实施

一、实施过程

1.思政案例引题

2009年6月27日清晨5时30分左右,上海闵行区莲花南路、罗阳路口西侧“莲花河畔景苑”小区内一栋在建的13层住宅楼全部倒塌,由于倒塌的高楼尚未竣工交付使用,所以,事故并没有酿成特大居民伤亡事故。但是造成一名施工人员死亡。

图6-1 倒塌的“楼脆脆”

2.事故分析

事发楼房附近有过两次堆土施工:第一次堆土施工发生在半年前,堆土距离楼房约20米,离防汛墙10米,高3到4米。第二次堆土施工发生在6月下旬。6月20日,施工方在事发楼盘前方开挖基坑,土方紧贴建筑物堆积在楼房北侧,堆土在6天内即高达10米。第二次堆土是造成楼房倒覆的主要原因。土方在短时间内快速堆积,产生了3000吨左右的侧向力,加之楼房前方由于开挖基坑出现临空面,导致楼房产生10厘米左右的位移,对PHC桩(预应力高强混凝土)产生很大的偏心弯矩,最终破坏桩基,引起楼房整体倒覆。

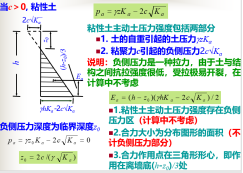

3.土压力知识讲解

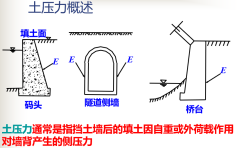

导致“楼脆脆”产生的主要原因是堆土产生的侧向力,该力即为在岩土工程中必须要考虑的土压力。

图6-2 土压力概述 图6-3 土压力的计算

4.解决工程事故问题

根据“楼脆脆”产生的工程实际情况,第一次堆土高4m,第二次堆土施工方在事发楼盘前方开挖基坑,土方紧贴建筑物堆积在楼房北侧,堆土高达10米,在两次堆土超载的作用下,利用主动土压力理论分析作用于桩基础上的剪力大小,并且推导出可能发生破坏的最危险位置。

5.课外作业

分组查找资料,说明该工程带来的经济损失。在工程设计和施工中,可采取什么样的措施减小该类事故的发生。

二、取得成效

1.学生理解了案例背后所隐藏的深刻的工程原理,增强学生学习理论的认可感和收获感;

2.使课堂教学更加生动形象,富有趣味性,有利于提高学生学习的积极性。

3. 提高了学生的安全意识,使学生明确自身价值和社会定位,从而确立工程伦理的观念。

三、教学反思

学生对工程案例讨论热烈,感触很深,应该适当布置学生自行查找相关案例,加深学生对该类工程事故的印象,提高学生的工程安全意识,增强工科学生的社会责任感。

|

案例7:地基承载力

一、基本信息

课程名称

|

土力学

|

授课教师/职称

|

王琼/副教授

|

课程类型

|

专业教育课程

|

课程性质

|

√必修 ¨选修

|

案例学时/总学时

|

1/2

|

授课对象及人数

|

城地 2019-3/32人

|

教学方式

|

√线下 ¨线上 ¨线上线下混合式

|

二、案例设计

本次课程目标:

了解浅基础的破坏模式,理解地基土应力状态的三个阶段,掌握地基承载力的计算方法。

思政育人目标:

培养学生脚踏实地的务实精神,教育学生在学习和做学问中,一定要重视基础,从最基本的开始,厚积薄发。

|

案例教学

内容

|

通过习近平总书记 2018 年新年贺词提及的用典“九层之台,起于累土”,引出地基即为“累土”,既说明地基研究的重要性。

|

思政要素

切入点

|

地基上的每一个土粒单元体都在承受着建筑物的压力,经过时间的洗礼仍然能够坚固稳定的运行。 一个个土粒单元体也许很脆弱,但是无数的单元体组合在一起可成就高楼大厦。 任何复杂的问题都是由最简单的知识点组成,再困难的挑战也能用基本知识不断攻克。

|

教学策略

|

将案例教学和讨论教学相结合

|

三、案例实施

一、实施过程

1.思政引题

习近平总书记 2018 年新年贺词提及的用典“九层之台,起于累土”,

习近平同志之所以钟爱这句话,正是因为其中充满了大与小、多与少、成与始的辩证思考。在阐明事物发展变化规律的同时,也告诫人们,无论做什么事情,都必须具有坚强的毅力,从小事做起,从点滴做起,才可能有大发展、成大事业。在土力学中,我们最重要的“累土”就是地基,只有地基具有足够的承载力时,才可以承受其上的“九层之台”。

图7-1 习近平2018年新年贺词金句

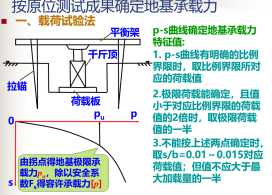

2.地基承载力的理论分析

利用普朗特地基承载力理论和现场荷载实验,分别讲解地基承载力在各种工况下的确定方法。学生能够掌握基本理论知识的同时,灵活应用各理论进行地基承载力的确定和工程稳定性的分析。

图7-2 地基承载力理论分析

3.课堂讨论

加拿大特朗斯康谷仓平面呈矩形,长59.44m,宽23.47m。高31m。谷仓于1911 年开始施工,1913 年秋完工。谷仓自重20000t,相当于装满谷物后满载总重量的42.5%。1913年9 月起往谷仓装谷物,仔细地装载,使谷物均匀分布、10月当谷仓装了31822m谷物时,发现1小时内垂直沉降达30. 5cm。结构物向西倾斜,并在24小时间谷仓倾倒,倾斜度离垂线达26"53"。谷仓西端下沉7.32m,东端上抬1. 52m。

图7-3加拿大特朗斯康谷仓

事故原因分析:(1)对谷仓地基土层事先未作勘察、试验与研究,采用的设计荷载超过地基土的抗剪强度,导致这一严重事故的发生。1952 年从不扰动的黏土试样测得:黏土层的平均含水量随深度而增加,从40%增加到60%;无侧限抗压强度qu从(2)谷仓发生地基滑动强度破坏是事故的主要原因。由于谷仓整体刚度较高,地基破坏后,筒仓仍保持完整,无明显裂缝,是地基发生强度破坏而整体失稳。

课堂讨论,可采用什么方法进行工程处理?

二、取得成效

1.思政要素的引入,教育学生在学习和做学问中,从最基本的开始,厚积薄发,培养了学生稳扎稳打的工匠精神和循序渐进的学习习惯。

2.工程案例的引入,增强了学生的工程责任感,提高了学生的安全意识。培养了学生的问题分析能力和知识应用能力。

三、教学反思

1. 思政和案例的引入提高了学生的学习积极性和课堂讨论气氛,但是个别学生存在不积极的现象,所以课前应该花更多时间去了解学生,

立足学习者的需要,做到有备而教。

|

案例8:土坡稳定性

一、基本信息

课程名称

|

土力学

|

授课教师/职称

|

王琼/副教授

|

课程类型

|

专业教育课程

|

课程性质

|

√必修 ¨选修

|

案例学时/总学时

|

1/2

|

授课对象及人数

|

城地 2019-3/32人

|

教学方式

|

√线下 ¨线上 ¨线上线下混合式

|

二、案例设计

本次课程目标:

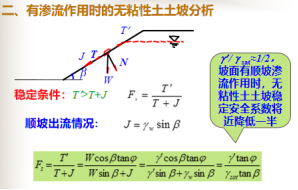

了解各种土坡稳定计算方法;运用土坡稳定性的基本原理进行无粘性土坡的稳定系数的计算。

思政育人目标:

让学生意识到,人类应当顺应自然,依据专业知识科学地

改造、利用自然。

|

案例教学

内容

|

以广东深圳光明新区渣土受纳场“12·20”特别重大滑坡和重庆洪崖洞吊脚楼,从正反两方面进行思政教育。

|

思政要素

切入点

|

正反两方面引入经典案例,引导学生增强人与自然和谐共生的意识,培养良好的科学素养和人文情怀。

|

教学策略

|

将案例教学和讨论教学相结合

|

三、案例实施

(500字以上,图文并茂)

一、实施过程

1. 广东深圳光明新区渣土受纳场“12·20”特别重大滑坡事故引题

2015年12月20日,位于深圳市光明新区的红坳渣土受纳场发生滑坡事故,造成73人死亡,4人下落不明,17人受伤(重伤3人,轻伤14人),33栋建筑物(厂房24栋、宿舍楼3栋,私宅6栋)被损毁、掩埋,90家企业生产受影响,涉及员工4630人。事故造成直接经济损失为8.81亿元。

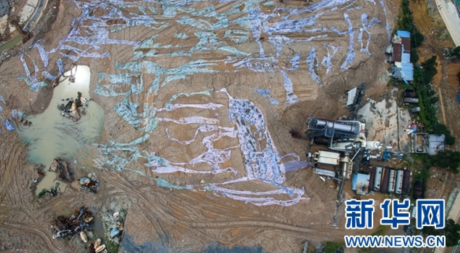

图8-1深圳光明新区渣土受纳场“12·20”特别重大滑坡事故事发地

2.事故原因分析

调查组查明,事故直接原因是:红坳受纳场没有建设有效的导排水系统,受纳场内积水未能导出排泄,致使堆填的渣土含水过饱和,形成底部软弱滑动带;严重超量超高堆填加载,下滑推力逐渐增大、稳定性降低,导致渣土失稳滑出,体积庞大的高势能滑坡体形成了巨大的冲击力,加之事发前险情处置错误,造成重大人员伤亡和财产损失。

3.滑坡计算理论的讲解

图8-2 土坡稳定性分析

4. 以“重庆洪崖洞吊脚楼”为例进行分析总结

吊脚楼群,洪崖洞绝壁悬崖上的“吊脚楼群”,是独特的巴渝传统建筑。重庆洪崖洞民俗风貌区就是这一城市旅游景观的真实写照。因水而生、顺崖而长,高低错落、依山就势,让重庆解放碑步行街直达江滨,被誉为新重庆的“城市名片”。

图8-3 洪崖洞吊脚楼

二、取得成效

让学生意识到,人类应当顺应自然,依据专业知识科学地改造、利用自然。引导学生增强人与自然和谐共生的意识,培养良好的科学素养和人文情怀。

三、教学反思

1.利用新闻视频对提高学生的学习兴趣起到了有效的作用,该教学方法应该继续实施;

2.课后布置相关案例的查找,强化学生对知识点的理解,并应利用翻转课堂或者课后作业的方式,提高学生对该知识点的应用能力。

|

【关闭】

|

|