(500字以上,图文并茂)

一、实施过程

一、力矩平衡的引入及讲解

(1)引入

思考:①使静止的物体平动,需要什么条件,也就是说物体从静止发生平动的原因是什么?

学生可能的反馈:力的作用(质点动力学部分学习过相关知识)。

思考:②使静止的物体发生转动,需要什么条件,也就是说物体从静止发生转动的原因是什么?

学生可能的反馈:还是力的作用。

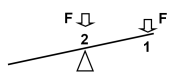

教师引导:我们观察跷跷板的转动过程。如果转动的原因是力,我们将力作用于1位置,跷跷板可以发生转动,如果将力作用于2位置,跷跷板无法发生转动。可见转动的原因并不完全是力,还与力的作用点以及方向有关,这个物理量就是力矩。 教师引导:我们观察跷跷板的转动过程。如果转动的原因是力,我们将力作用于1位置,跷跷板可以发生转动,如果将力作用于2位置,跷跷板无法发生转动。可见转动的原因并不完全是力,还与力的作用点以及方向有关,这个物理量就是力矩。

图1 以跷跷板为例观察转动原因

目的:通过对比平动和转动的原因,使学生能深入记忆和理解转动的原因。并且通过设置疑问引发学生思考,学习目的明确,激发学生的学习兴趣。

(2)理论知识讲解

1)力矩基本理论

教师讲授:

①相对某一固定点的力矩:

,其中 ,其中

是力矩, 是力矩,

是力的作用点到固定点的径失, 是力的作用点到固定点的径失,

是作用力。 是作用力。

②相对某一固定轴的力矩:

a、力在转动平面内

,其中 ,其中

是力矩, 是力矩,

是力的作用点到固定点的径矢, 是力的作用点到固定点的径矢,

是作用力。 是作用力。

b、力不在转动平面内

把力分解为平行和垂直于转轴方向的两个分量:

, ,

为作用力; 为作用力;

为垂直于转轴方向的力; 为垂直于转轴方向的力;

为平行于转轴方向的力。 为平行于转轴方向的力。

i

相对于转轴的力矩为 相对于转轴的力矩为

: :

, ,

是力的作用点到转动平面内转动中心的径矢; 是力的作用点到转动平面内转动中心的径矢;

ii

相对转轴的力矩 相对转轴的力矩

: :

,因为 ,因为

的力矩在转轴方向的分量为0。 的力矩在转轴方向的分量为0。

因此,

。也就是说, 。也就是说,

相对于转轴的力矩等于转动平面内的力(垂直于转轴方向的力)相对转轴产生的力矩。 相对于转轴的力矩等于转动平面内的力(垂直于转轴方向的力)相对转轴产生的力矩。

2)知识巩固与提升

①学生可能存在的问题:

a、对于固定转轴的力矩,平行于转轴的力不为零,并且相对于转轴有位矢,二者夹角为900,为什么相对转轴不产生力矩?

教师引导:平行于转轴的力相对于转动平面的转动中心是有力矩的,但使力矩的方向恰好与转轴垂直,在转轴方向上没有分量,因此平行于转轴的力相对转轴不产生力矩。

b、相对于某固定点的力矩和相对于固定轴的力矩的联系和区别?

教师引导:相对于固定点和固定轴的力矩均与固定点或固定轴位置、力的大小、方向、作用点有关;对某固定转轴的力矩等于对转动平面内转动中心力矩向转轴方向的投影。

②生活中有很多力矩平衡的实例,请举例并说明其原理?

教师引导:

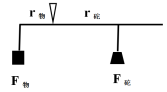

a、杆秤:传统称量工具。杆秤包括带秤星的秤杆、秤砣、提钮、秤钩几部分。力矩平衡时(如图2),需满足

,即 ,即

,其中 ,其中

为物到提钮的距离, 为物到提钮的距离,

为物的重力, 为物的重力,

为秤砣到提钮的距离, 为秤砣到提钮的距离,

为秤砣的重力。已知 为秤砣的重力。已知

、 、

、 、

,即可求解物的重量 ,即可求解物的重量

。 。

图2 杆秤力矩平衡原理

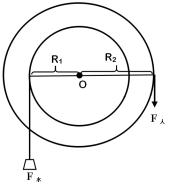

b、辘轳:传统井边汲水工具。由辘轳头、支架、绳索、水斗等部分组成,转动辘轳头,就会将挂在绳索上的水斗从水井中拉上来,完成汲水过程。具体原理是力矩平衡过程(如图3),当水斗缓慢从水井中向上提拉时,可认为人转动辘轳头的力相对于转轴的力矩等于水斗的重力相对于辘轳转轴的力矩,即

。其中, 。其中,

是环绕辘轳绳索到转轴的距离; 是环绕辘轳绳索到转轴的距离;

是水斗对绳索的拉力; 是水斗对绳索的拉力;

是辘轳头摇把转动时到转轴的距离; 是辘轳头摇把转动时到转轴的距离;

是人用的力。由于辘轳头上的摇把到转轴的距离R2相对R1大,那么 是人用的力。由于辘轳头上的摇把到转轴的距离R2相对R1大,那么

小于 小于

,会比直接提水桶省力。 ,会比直接提水桶省力。

图3 辘轳力矩平衡原理

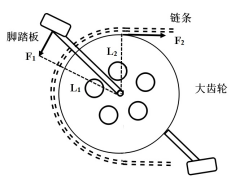

c、自行车:实用便捷的交通工具。其中包括车架、轮胎、脚踏、刹车、链条等部分组成。自行车系统中多处运用了力矩平衡原理,如车把与前轮、车闸、踏板与大齿轮、后轴与后轮等等。本文以踏板与大齿轮为例说明其原理(图4),当脚用力蹬脚踏板时,对脚踏板压力为F1,相对转轴的力臂为L1,链条对大齿轮的作用力为F2,相对转轴的力臂为L2,在自行车稳速前进时,F1和F2相对中心转轴力矩平衡,即

。由于L1大于L2,F1小于F2,所以省力。 。由于L1大于L2,F1小于F2,所以省力。

图4 自行车大齿轮力矩平衡原理

二、力矩平衡中的课程思政

(1)辩证唯物主义思想

力矩平衡过程体现了辩证唯物主义思想。杆秤、辘轳、自行车等系统稳定运行主要依靠动力力矩和阻力力矩的矛盾双方的对立统一关系。转动平衡时,动力力矩和阻力力矩大小相等、方向相反,充分体现了二者的对立性;同时二者又作用于同一物体上,存在着相互依赖关系,又表现了事物的统一性。物理学中蕴含丰富的辩证唯物主义思想素材,通过物理教学中辩证法的渗透,会潜移默化地影响学生思考问题、解决问题的方式、提高逻辑思维能力。

(2)民族自豪感

在中国古代杠杆的使用就已经非常广泛。杠杆是利用力矩平衡原理的应用发明的一类装置。在文中提到的杆秤、辘轳、以及自行车大齿轮,都是根据力矩平衡原理发明的省力杠杆装置。这些杠杆的发明,凝结了中国古代人们的智慧和崇尚简洁的审美,也体现了民间的精工巧匠手艺的精湛。通过对杠杆应用的认识,加深学生对我国古代人民聪明才智的认识,增强学生的文化自信和民族自豪感。

(3)人文情怀

随着科技的进步和发展,我们更频繁的使用电子秤、饮用自来水、骑电动车,自动化程度越来越高。提到杠杆,人们会与传统的省力装置联系在一起,具有时代感,人们会赋予杠杆很多人文因素。当代大学生成长在信息化时代,面对的是鼠标、键盘、数据,缺少人与人的沟通,精神文化缺乏,感知社会情感的能力较弱,影响进入社会的适应能力和个人潜能的发挥。因此,需要加强学生人文情怀的培养,坚持德育为先,全面发展。

二、取得成效

1. 学生对力矩和力矩平衡有较为深刻的认识和理解;

2. 在《物理与工程》期刊,发表科技核心论文一篇;

3. 增强了课堂育人的功能,加强了学生的德育教育。

三、教学反思

生活类的实例,更容易使学生的理解。但应督促学生预习教学内容,带着问题上课,更容易深入地理解知识。

|