一、实施过程

(一)课程导入

1、明确新课内容

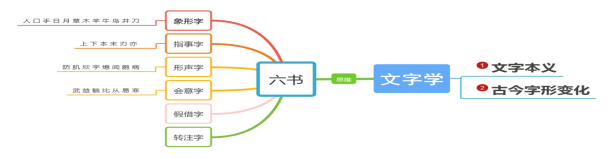

(1)“小学”概念的发展历程及小学的著录内容

(2)《说文解字》的文献学常识 (3)汉字“六书”举例

(4)汉字的文化内涵 (5)学习小学的意义

2、明确教学目标

透过汉字形义,理解中国人的思维和中国文化的建构规律。

3、重申自学任务

(二)常规教学

1、小学的相关知识

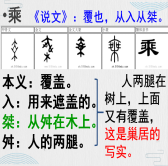

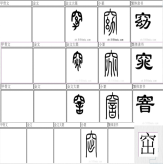

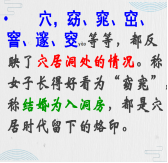

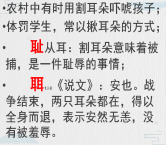

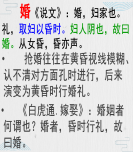

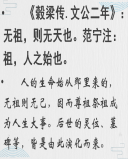

2、汉字形义的举例分析

(三)问题驱动

1、教师:如何理解汉字与文化的关系?

2、学生:以小组为单位讨论、发言。

3、教师:即时评价+常规教学。

(四)衔接“思政”教学:揭示汉字与文化的关系,明确学习小学的意义,激发学生对母语的热爱之情,树立正确的文化观念、培育爱国情感。

1、汉字形义中蕴藏着中国的历史,渗透着中国人的思维方式。

2、汉字所记载的传统文化典籍,其丰富性、久远性超过了世界上任何一种文字。

3、汉字强化了民族的凝聚力,成就了中华民族的伟大。

4、汉字所创造的丰富多彩的艺术以及博大的文化思想,是世界上任何文字都无法比拟的。

(五)总结

汉字的造字规律渗透着中国人的思维方式,代表我们的远祖先民认识世界的方法和角度。汉字和汉语也塑造了中国人的思维方式,是中国人学习能力和创造性思维赖以形成与提升的基础与工具。

更重要是,语言文字是中华文明的物质载体,是文化得以传承的基础,是民族团结发展的纽带。从一定意义上说,汉语和汉字的特性是中华民族五千年文明源远流长、灿烂璀璨的决定性因素之一。我们应该站在国家的长治久安、民族的长久发展的高度上,认识学习和热爱母语的意义。

二、取得成效

学生对汉字形义的分析兴趣浓厚,听课状态认真、专注;参与环节反应热烈,以小组为单位,积极编排动作,展示对汉字结构的理解,在知识、能力方面达成了教学目标。思维目标、情感目标是渗透在这个学习的过程中的。学生在参与解析汉字形义的各种教学活动时,正在逐渐地理解中国人的思维方式和认识事物的方法,当学生能够独立地以各种形体、游戏方式呈现对汉字形义的理解时,说明学生已经发生了知识的迁移与应用,能够在汉字与文化之间建立起初步的联系,而且是积极的联系。“思政”教学达成了目标。

三、教学反思

“汉字与民族凝聚力之间的关系”这个“思政”映射点挖掘还不够深入,应以具象化的案例呈现出来,引导学生从热爱母语、热爱国家的角度认识语言文字的文化价值。

|