一、实施过程

(一)新课导入

1.介绍作者

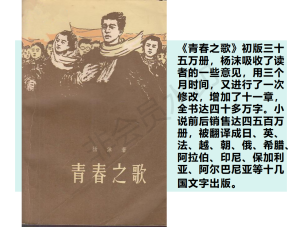

2.介绍作品

(二)课堂讨论

1.如何认识林道静这一人物形象?

学生结合课前进行的阅读,进行了讨论发言(占时10分钟左右)。总体话题集中于:林道静的成长过程、林道静的情感经历、林道静的爱国情怀。

教师根据学生的讨论所得,进行了适当的明确和指导。

指导:

林道静的三个阶段:

冲破家庭樊篱,寻求自我独立,与余永泽相爱,同居。

与余永泽决裂,在卢嘉川引导下走上革命道路。

在江华等人引导下,不断接受党的教育,克服自身弱点,成为坚强的共产党员。

这三个阶段是通过三次痛苦的决裂而实现的。

林道静的三次决裂:

第一次是为求得个人解放,与封建家庭决裂;

第二次是为争取民族解放,与小家庭决裂;

第三次是为整个无产阶级的解放,与旧我决裂。林道静形象的典型意义,在于说明了知识分子只有把个人命运同国家、民族命运结合在一起,才有真正的前途。

明确:

林道静的人物形象:

小说通过林道静感情的成熟经历,充分展现出她在斗争中不断克服自身弱点,最终成为无产阶级先锋战士的过程。林道静是带着小资产阶级的狂热和不切实际的幻想参加革命的。对于她的小资产阶级感情的描写,集中在两个方面:一是对于爱情的软弱、缠绵;一是对革命不切实际的幻想、狂热和某些个人主义的思想意识。作者以饱蘸激情的笔,把林道静对革命的向往和追求,怀着新战士初上战场的心情,参加革命的细节,对卢嘉川的爱情等描绘得淋漓尽致,感人肺腑。

2.作品的艺术成就

(三)延展阅读

1.如何认识小说中其他几位主要人物?

学生就对余永泽、卢嘉川、江华与林红等主要人物的评价再次展开讨论(占时5分钟左右),教师根据讨论情况适当引导。

3. 作品取得的影响

教师介绍《青春之歌》出版后所引起的轰动效应,以及这部作品对当时的读者产生了怎样深远的影响,这种影响甚至直到今天仍有所延续。

(三)布置作业

要求学生观看学习通平台上课程资料内的电影《青春之歌》,并在下次课堂上反馈自己的观影感受。

二、取得成效

2000年后出生的新一代青少年对上世纪的经典爱国文学作品缺少深入了解,平日也很少主动阅读此类作品。在中国已稳居世界前列、日益强大的时代背景之下,需要引导学生更多的了解在过去的艰难时刻,中国青年是怎样用自己的青春和热血去维护祖国的完整和稳定的,正是这种精神才造就了今日的新中国。对学生来说,阅读学习这部作品使他们用一种新的眼光认识了昔日光辉但遥远的革命前辈们,认识到他们和自己一样,也曾在青春中迷茫、痛苦,但他们最终找到了生命的意义,这使得他们的青春永不褪色、永远鲜活而灿烂。这种感悟振奋了学生的精神,帮助他们在大学起步阶段更积极地去建立自己的人生目标、坚定自己对党、对祖国的热爱。

三、教学反思

第一章《情系祖国》是学生在开始学习《经典阅读与应用写作》课程时接触到的第一部分,对新课程他们需要一定的接受与熟悉的过程。而《青春之歌》是创作于上世纪五十年代的长篇小说,内容达四十余万字之多,这样的篇幅对当下已习惯了碎片化阅读的青少年来说是足以令他们望而生畏的。教师首先就需要打消他们对阅读产生的顾虑,激发他们的阅读兴趣;另外还要在课前安排出充足的时间以保证学生能够完成预习。从上一学期的实际情况来看,预习时间非常紧张,学生大多不能阅读完全本著作,只能阅读重点篇章。这种情况影响了部分学生的自主理解和发言,需要在下一阶段的教学中加以改进。主要措施为提前安排预习工作,及引导学生进行速读的练习。

|