1)课前:资料收集

通过“学习通”布置预习作业“我眼中的防控疫情政策”,建议学生先去搜集相关资料,可以不用形成书面文件。在此过程中,每个学生对防疫政策的收集方向是不同的,接触的材料是大量的,他们最终选择的防疫政策材料是学生愿意接受并认可的,这提升了思政元素融入的可能性,达到“润物细无声”的效果。

2)课中:网络课堂的沟通。

首先,明确公共政策与公共管理、公共事业管理与行政管理的关系。从现有作业收集情况来看,学生们对几者的关系认知并不完全清楚,需要率先明确公共政策的概念以及在学科体系中的定位才能进行后续内容的开展。

接着,《公共政策》学习意义的讲授。

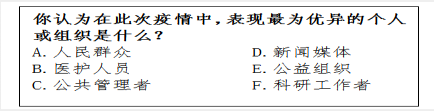

第一环节:学习通投票。

根据选择结果随机询问学生,通过相互交流使更多学生看到疫情中的大人物、小人物的典型事例,除了解学生对防控疫情公共政策的掌握情况外,还可以据此解读出学生所认可的价值观,推测出可被激发的思政元素。

第二环节:提问“我们为什么要学习公共政策?”

从专业角度、科学角度和政治角度具体分析学习公共政策的意义。

第一,通过1月29日习书记《牢记宗旨 勇挑重挑 为打赢疫情防控阻击战作出贡献》中的内容突出专业化的重要性;通过1月20号钟南山宣布新冠病毒的真实消息与前期部分专家对消息进行隐瞒的对比(此处仅选择官宣消息),医护人员在此次疫情中的付出体现决策者从科学角度分析问题的重要性,并引导学生形成尊重未来专业人员的意识,实现从政治官僚向技术官僚的转变。

第二,通过学生现场探讨“我眼中的防控疫情政策”,以及展示的各类战“疫”行动,使学生看到不同政策执行产生效果间的差异,从而引出《澎湃新闻》中的《家乡战“疫”背后的基层社会治理现代化转型》相关内容,使学生意识到战“疫”行动检验基层社会治理能力和水平,鼓励学生认真学好公共政策的理论知识,并以公共政策思维去分析防控疫情政策,形成理论与实践的更好结合与相互促进。

第三,从健康码的展示,分析技术在政策应用中的重要性,使学生看到科学化的理论与方法对政策形成的重要性。通过对疫情公布时间(SARS防控的时间轴和新冠疫情防控的时间轴)的对比,使学生看到我国在公共危机处理政策上的进步,并站在政府角度思考政策处理可能出现的滞后性,从而能够更理解政府部分政策背后的无奈,坚定爱国的信心。

第三环节:案例教学----公共政策的概念

以《一条时间轴纵览习近平的战“疫”日志》作为引导案例,进行公共政策概念的分析。

第一,公共政策概念的内涵。

通过与“法”的概念相比较,使学生明确国家领导人(习近平总书记、李克强总理)的口头或书面指示,政府大型规划、具体行动计划及相关策略等都是公共政策。

第二,公共政策的组成要素。公共政策的制定主体是公共权威机构,这是部分学生未来可能的工作机构,他们中的部分人甚至会决定着今后部分甚至全局政策的走向;在授课中,通过让学生了解习书记的战“疫”日志,引导学生形成对未来职业的敬畏感,逐渐培养学生的诚信意识、责任意识等,树立学生为人民服务的意识;另一方面,也为学生们树立榜样,理解执政者应该做什么,如何才能把事情做好,进而重塑自己的意识与行为,与党和国家保持一致,从而成为未来合格的公共机构工作人员。

公共政策的客体是公众,一方面,通过对各地出台防疫政策的对比,例如温州官员对数字精准掌握的视频与黄冈官员一问三不知视频的对比,以及一些具有代表性地区政策的对比,和产生政策后果的展示,使学生意识到政策会对公众的利益产生影响,成为利益的受益群体或受损群体;另一方面,邀请学生讨论他们的亲身经验,通过他们的切身感受更能够体现政策对他们的影响,从而引导他们换位思考,作为未来可能的政策制定者,尽可能减少利益的受损群体,“在其位、谋其政”,实现公共目标,将老百姓的利益放在第一位;并通过黄冈官员问责、湖北、武汉换帅使学生更清楚地了解我国的问责机制,逐渐培养学生的责任意识;

公共政策的行动准则具有指导性和原则性,例如习近平总书记的系列指示与批示,行动方案要求具体与可操作,例如各地的防疫方案。

第三,从公共、政治与市场角度理解公共政策。“公共”要求公共权威机构进行规范与干预,它包括公共职能、公共问题等内容。其中《要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位 坚决遏制疫情蔓延势头》体现明确的公共利益导向,这是不容置疑的事实。在对习总书记指示分析的基础上,引导学生发现更多政府利用公共权力发现疫情防控中的公共问题,以公共利益为根本目标,维护公共秩序、履行公共职能、实现公共治理的各类政策措施。并在此过程中,鼓励学生树立正确的职业观,真正将“公共”作为未来的职业追求。

第四环节:公共政策的特征

引导学生思考政策如何体现公共性、强制性、实效性?

公共性:

通过对此次疫情防控政策的总结,学生逐渐提出自己认可的“内化于形”的公共性,并在思想的冲撞争鸣中逐渐得以提升,并从对此次疫情防控政策的公共性,到公共危机政策的公共性,再引申到一切公共危机事务处理的公共性,从而牢固树立学生“天下为公”的思想与意识。

强制性:

武汉封城等体现公共政策的强制性,从而引导学生对比思考强制性的利与弊,做到坚持服务意识,永远把人民群众的根本利益放在首位,在强制性的范围与强制性的度上寻找均衡点,既能够维护政策执行的有效性,又能够保障公民利益的合法性,同时减少特殊事件的出现。

实效性:通过武汉百步亭事件的分析,使学生看到任何决策的滞后可能产生的后果,引导学生注意对信息的收集、整理以及处理的及时性,思考即使在必然“黑箱”的客观环境下如何能够采取真实有效的政策,保障公众的利益。

3)课后:通过作业的形式检测与学生最初发言间的区别,若无太大改变,通过调查研究方法分析背后原因,下次授课过程中予以改正;若出现变化,找出变化的关键点,可以在此基础上进一步完善。

二、取得成效

1.线上与线下相统一进行混合式创新教学设计,将知识点、案例教学、思政融入和学科前沿进行多元融合,强调互动式教学和启发性逻辑推理式教学。

2.灵活运用多种教学手段,让课堂“活”起来,增强学生主动性和课堂参与度,运用慕课堂等智慧教学工具进行教学管理和反馈改进。

|