(500字以上,图文并茂)

一、实施过程

教师发布“海因茨的难题”道德两难案例→引导学生讨论第一个题目:

(1)海因茨应该偷药吗?为什么?

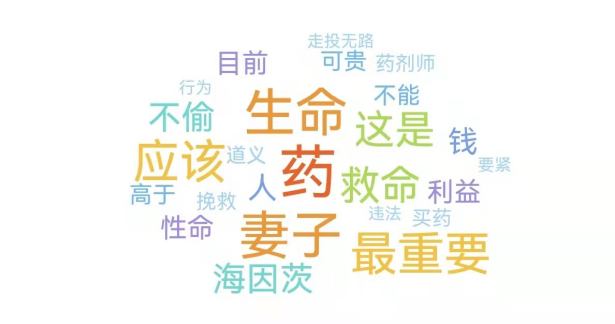

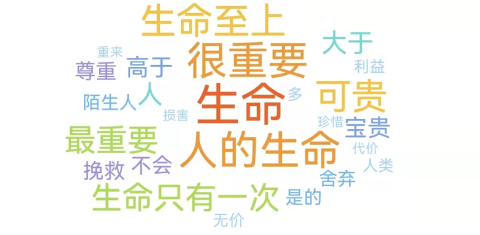

学生讨论内容词云:

虽然偷窃行为是不对的,但是相对同学认为海因茨还是应该去为妻子偷药的,但这个时候同学们给出的可以去偷药的理由是多种多样的。而认为海因茨不应该偷药的同学也给出了自己的合理原因。

接下来教师继续追问第二个题目:

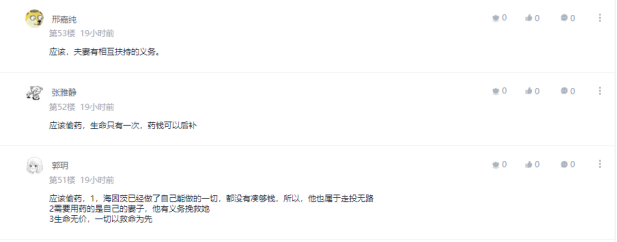

(2)他偷药是对的还是错的?为什么?

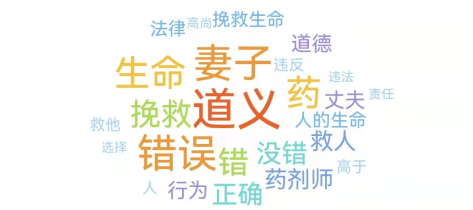

在第二题上出现了一个有意思的现象,就是很多第一题中认为该偷的同学也认为偷药的行为是错的,但是其中一些同学给出了自己的看法和解释。

教师继续追问第三题:

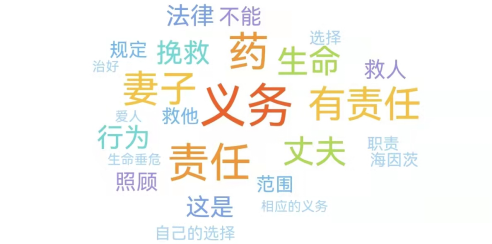

(3)海因茨有责任或义务去偷药吗?为什么?

经统计关键词发现1/3的同学认为没有义务去偷药,但相对多数的人认为为拯救濒死的妻子而去做一个正常情况下的“错事”是应该要做的。

教师继续追问第四个问题:

(4)人们竭尽所能去挽救另一个人生命是不是很重要?为什么?

在这个问题上,绝大多数同学认为挽救生命这件事在道义上是重要的。统计下来1人认为不重要,4人认为需要看与当事人的关系,这时大多数的同学的观点已经和自己第一问的答案产生了差异,道德观的提升已经开始酝酿。

教师继续追问第五个问题:

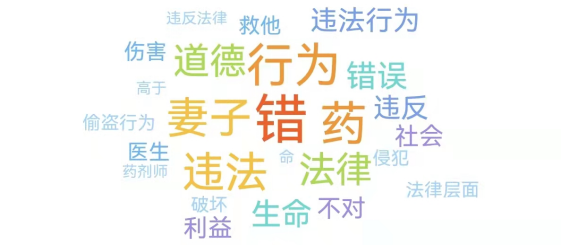

(5)海因茨偷药是违法的。他偷药在道义上是否错误?为什么?

到了这个问题,基本上所有同学都认为在道义上海因茨偷药是没有错误的,包括之前第一问认为不应该去偷药的同学。有些同学会强调,但是偷药行为本身是存在错误的,所以词云中“错误”一词出现的频率较高。

教师继续追问最后一个问题:

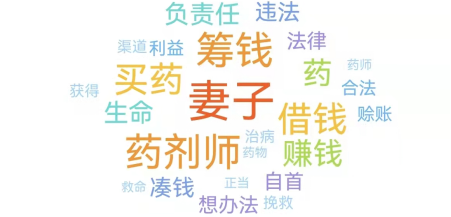

(6)仔细回想故事中的困境,你认为海因茨最负责任的行为应该是做什么?为什么?

同学们根据前面的追问阐述了自己的观点,多数同学希望能够更尽力一些,通过相对更合法的途径来解决目前这个困境。

二、取得成效

案例所在知识点:

一、前习俗水平

1.惩罚服从取向阶段

2.相对功利取向阶段

二、习俗水平

3.好孩子取向阶段

4.维护权威或秩序的定向阶段

三、后习俗水平

5.社会契约定向阶段

6.普遍道德原理的定向阶段

德两难问题本来就指向心灵,道德两难中的各种提问方法,跟苏格拉底的产婆式追问法一样,杜绝学生的回避,不断变换对象,附加新的信息和条件,一步步把学生引向真实的内心和情境,让他们在痛苦和生命体验中获得认识和真知。

一开始很多同学处于4的维护权威或秩序的定向阶段,认为偷药的行为是违法的,但是不去救濒死的妻子内心又是不安的。于是出现了激烈的道德与法治层面的内心冲突。通过六个提问层层递进,很多同学认识到了虽然偷窃的行为是不对的,但是在保护生命的道义上和作为丈夫需要维护自己妻子生命义务的社会契约上,都是一个人在做决策时需要认真考虑的行为决策出发点。绝大多数学生的心灵产生了较大震动。

三、教学反思

老师的答案并不重要。关键先要界定学生当前所处的认知阶段和水平。再帮助学生在不同阶段水平的研讨中,引发学生的矛盾冲突,激发学生的思维潜能。最后,使得学生同化和吸收高一阶段的认知,提高自己的判断水平,优化自己的思维素质,促进自己的逻辑发展。

还应该进一步明确学生所处的道德发展阶段以及经过本轮案例讨论学习,其道德发展阶段是否有产生变化,产生变化的情况是怎样的,原因是何种的,对其学习生活乃至工作会产生什么影响。

在我的理解中课程思政就是通过课程理论和案例的学习,让学生们能够在观念上更加进益,认知更有广度,思维更有深度。最重要的是要让学生看得到自己的变化,以及产生变化的原因。

|