(500字以上,图文并茂)

一、案例实施内容

“中国传统建筑文化的前世今生”案例出现在《建筑设计基础》的第二章——建筑的基本问题——建筑的场地性——建筑与文化历史传统见图1-1,文化历史传统包括历史、传说、传统建筑文化等。

图1-1

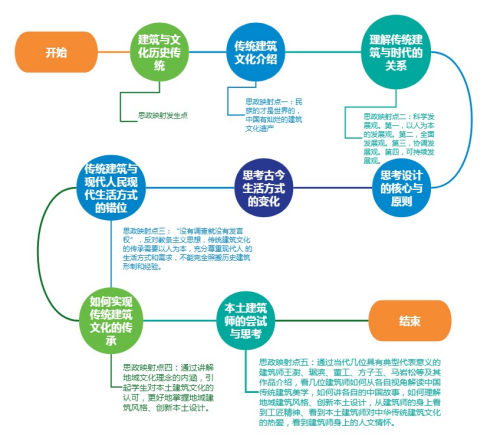

针对此知识点展开思政拓展,分别从传统建筑文化介绍、理解传统建筑与时代的关系、传统建筑与现代人民生活方式的错位、如何实现传统建筑文化的传承、本土建筑师的尝试与思考这五个方面来阐述建筑与文化历史传统的关系问题,分别对应的思政映射点包括:

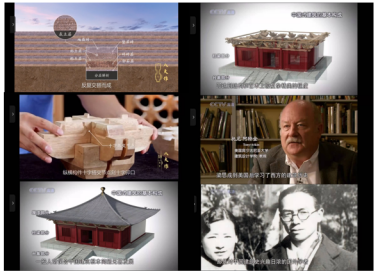

1、通过观看灿烂的中国传统建筑视频,我们看了《官式古建筑营造技艺——八大作》中最具典型代表的木作部分,发掘传统建筑文化内涵,建立文化自信,中国有灿烂的建筑文化遗产,我们要找到文化认同感,坚信民族的才是世界的;我们看了《梁思成和林徽因》,学习梁、林两位建筑师从国外学成归国后,痛心于中国传统建筑如此优秀精美,却在西方建筑史中无一席之地,便毅然决然进入了营造学社,开始了系统地研究、考古、调研、整理中国传统建筑史,这份艰苦卓绝的工作完全发自于梁先生那份对祖国的爱,对中华民族这份沉甸甸的瑰宝的尊重,做为建筑师的责任与担当,是值得我们当代大学生学习与敬佩的。

2、理解传统建筑与时代的关系,运用科学发展观,科学发展观的涵义:第一,以人为本的发展观。第二,全面发展观。第三,协调发展观。第四,可持续发展观。

3、通过讲解地域文化理念的内涵,引起学生对本土建筑文化的认可,更好地掌握地域建筑风格、创新本土设计。课程中根植文化基因,对学生进行审美教育与技巧培训,通过中国传统文化的力量潜移默化、润物无声地进行思政教育,把古代哲学思想和现代人文精神相融合,更好地弘扬中华民族的优秀建筑文化,更全面地应用到建筑设计中,提升建筑创作的传承创新能力。

4、建筑设计的根本是为人服务,人的需求是建筑设计的依据与原则,传统建筑服务的是当时的人民,当代人民生活方式与习惯已经发生了巨大的改变,消费能力与现代化生活水平显然今非昔比,传统建筑文化需要继承,也需要与时俱进,批判地继承,用发展的、动态的眼光看待传统建筑前世与今生。正像毛泽东所说的“没有调查就没有发言权”,站在客观现状的基础上对待传统与未来,找到真正满足人们需求的实用与形式并重的,传统与现代共生的,新的中国传统建筑美学。

5、通过当代几位具有典型代表意义的建筑师王澍、琚滨、董工、方子玉、马岩松等及其作品介绍,看几位建筑师如何从各自视角解读中国传统建筑美学,如何讲各自的中国故事,如何理解地域建筑风格、创新本土设计,从建筑师的身上看到工匠精神、看到本土建筑师对中华传统建筑文化的热爱,看到建筑师身上的人文情怀。

l 小组拓展延伸讨论:

问题1:古今人们生活方式的变化是什么?

问题2:决定设计的初衷与核心是什么?

问题3:你认为中国传统建筑文化的传承方式是什么?

通过小组讨论的教学设计环节,学生在讨论中加深对中国传统建筑当年产生、发展的原因,通过对中国传统建筑精湛技艺、考究工艺的了解来树立中国因传统建筑文化的伟大与独特而诞生的文化自豪感和设计师的责任与担当。通过讨论得出人们的需求和生活方式等是决定建筑设计、决定传统建筑传承方式的主要原因,引导学生了解建筑设计需要学生建构逻辑思维的能力,需要端正实事求是、尊重客观实际的调研态度。探讨中国传统建筑文化的传承方式从符号的传承、材料的传承、工艺的传承、建筑特色的传承、中国文化气质、精神的传承等等,继而唤醒中国本土设计师的民族情怀与责任。

二、取得成效

回顾本节讲授的《建筑设计基础》的第二章——建筑的基本问题——建筑的场地性——建筑与文化历史传统一节的学习目的、内容要点等理论知识。分析总结同学们通过理论学习与互动研讨等环节后内化吸收知识的学习效果。强调本课学习的重点组成与专业意义,凝练并润化本节课中蕴含的思政教育的深层意义。

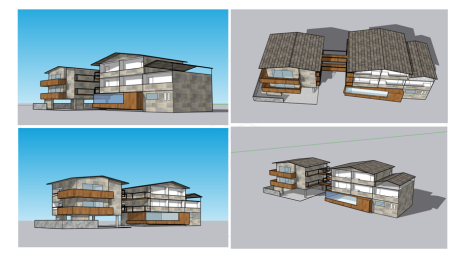

环境设计专业2020级1班聂佳蕾、姜文丽、权昕祎阶段作业

环境设计专业2020级1班郭开元、印清阶段作业

三、教学反思

通过本节专业思政课程的讲授与互动,师生反响热烈,针对于中国建筑文化、传统建筑文化的传承与发展有了更深刻的认识,对实践作业阶段有了明确的指导意义和依据,这一点通过学生阶段作业就可以看出来,中国传统文化的传承与创新属于比较难的命题,如何做到古而不老,有传承有创新,既有文化韵味又符合现代人的生活需求是比较有挑战的设计任务,从学生的作业来看还是非常令人满意的,学生没有拘泥于传统的符号,而是大胆创新,捕捉最有特色的元素进行传承和创新,令人耳目一新,通过课程思政的介入,对专业理论知识的剖析更加全面和深入了更加有趣和立体了,这都是在可喜的收获,这是特别值得肯定的一点,我们教学团队也会在今后的各科课程中积极加入课程思政因素,做到每一门课程都能在教书育人方面起到积极地带动作用,更好地加强环境设计专业的学风建设和教风建设。

|